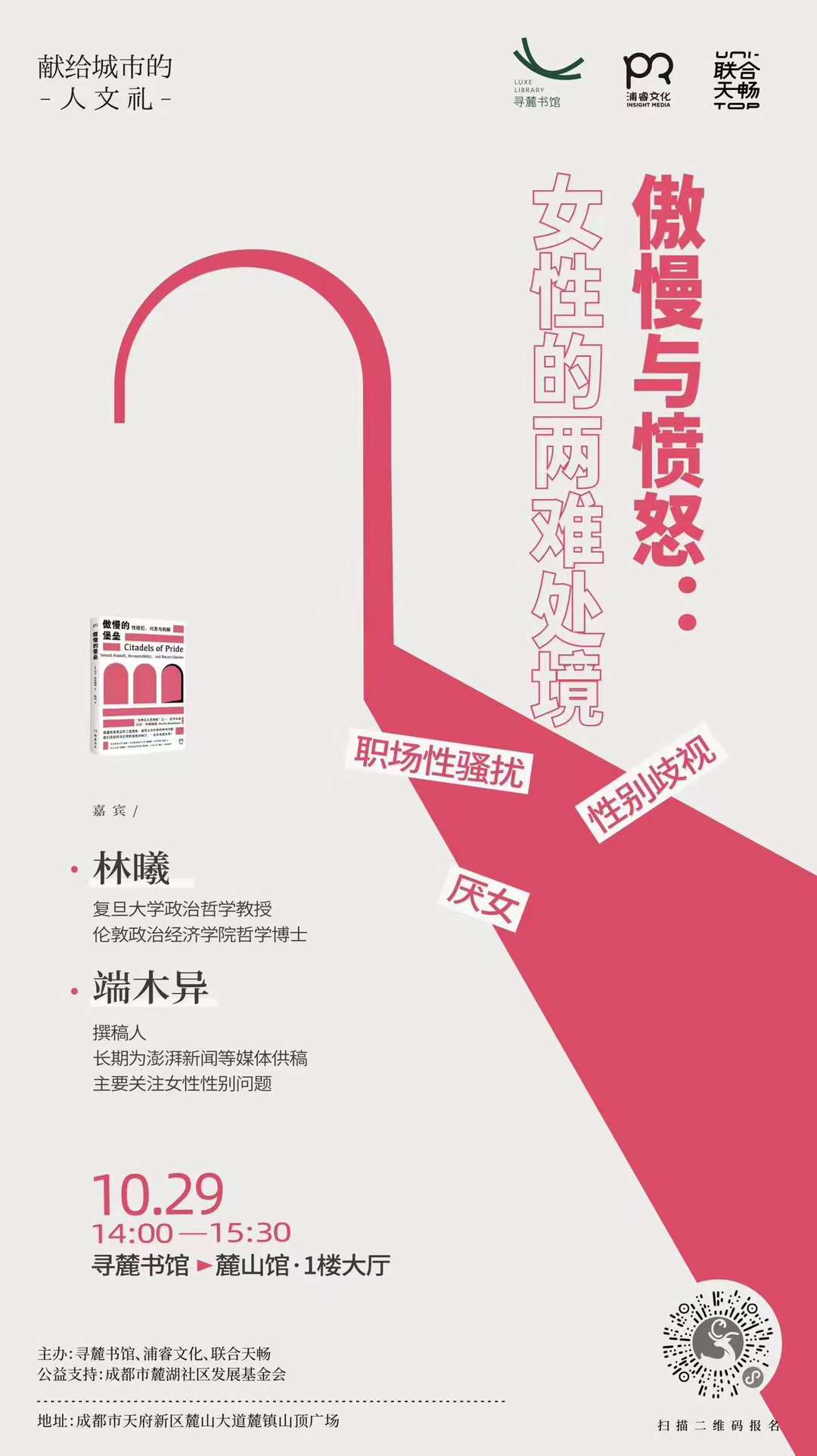

文化讲座:女性的两难处境

- 题目:傲慢与愤怒——女性的两难处境

- 嘉宾:林曦(复旦教授),端木异(撰稿人)

坦白说,去的路上我猜到了自己会是现场的极少数群体,还担心会被特殊对待。

确实是极少数,现场只有我和嘉宾两个男的,好不扎眼。好在所谓的特殊对待,只是被着重拍了张照片。

讲座主要在讨论《傲慢的堡垒》一书,这本书在美国司法的背景下,结合女性主义、哲学、法学、社会学等,深刻剖析了男性物化和支配他人(尤其是女性)的心理成因和社会根源。

嘉宾很专业,现场气氛也很融洽。

可能林老师是男的,现场才没有对男性群体的批判,让我提前给自己打的气都没了用处。

女性主义者的男性是男性群体中的叛徒败类,也被女性视作永远不可能理解她们的异类。

哪怕在我向端木异提问说,我该做什么来更好的传播女性主义的知识时,她都在回答,身为男性,你需要放下傲慢更好的同情。

于是就更显得被两方不待见了。

有趣的是,正是在这样的处境中,我更能感受到受到结构性压迫的人的无助和愤怒,从而更坚定的站在女性一边。

这是一种天生的政治倾向。面对强者对弱者的压迫,有人鄙夷弱者追寻强者,有人选择努力让每一位弱者不再恐惧。

显然,我选择的是一条更艰难、更缓慢、更孤独的路,甚至没有任何荣誉可言。

说回到讲座,主持人提的三个问题都非常有趣。

- 女性为什么不敢说出自己被性骚扰?

端木异提到了2016年发生的酒店拖拽案,被侵犯的女性几乎是完美的受害者,做到了一个个体能做到的最好,依然逃不过旁人对她的指责。

林曦教授提到了敌意环境的概念。当女性的身体和性被当做一种资源时,身处充满敌意的环境,受到了结构化的压迫,很难反抗。相关的书可以看《日本之耻》和《八二年生的金智英》(书评)。

- 男性如何认为自己的行为是否是性骚扰?

一个常被忽略的问题是,被女性指出之前,男性甚至不会认为自己的某些行为是性骚扰。比如开黄色笑话,比如无意识的触碰,比如表白和追求,比如到底如何理解女性的拒绝。

- 性骚扰一词的由来

人文社科的一个重要特征,就是概念的重要性。

上个世纪六十年代,女性走入工作岗位后,受到了很多身体上面的剥削。但在七十年代性骚扰一词被创造出来前,她们不知道该如何形容这种痛苦。

这也说明,对自我的处境的识别,是需要学习甚至是创造的,这也是公共知识分子传播知识的最大意义。

讲座的最后,提问的两位女性更像是在倾诉自己对性别议题的看法。但是对于没有公共说理传统的国人来说,这样能在公众场合发表自己的观点,是件非常难得的,且是需要训练的事。

当社会风气堕入传统,男性还能抱有特权的幻想,但是女性没有了任何退路,所以女性天生更具反抗精神。

硝烟弥漫的男女战场中,愈发逼仄的言论环境下,还有一群人不放弃追求自由的努力。

深受鼓舞。

Chat: [email protected]