刘擎西方现代思想讲义

- 标题: 刘擎西方现代思想讲义

- 作者: 刘擎

- 出版时间: 2021-1

这是一场有趣而轻松的漫步,一场人文的盛宴,更是一扇通往启蒙的窗。

刘擎以每人两到三篇短文的篇幅,简要介绍了十几位构成西方现代思想核心的哲学大师的思想。

十几个人类最伟大的头脑中,关于孤独、自由、平等和正义的思想弧光,部分凝聚在这本小册子里。

读完就能理解这句话:人类因为理性而伟大,因为知道理性的局限而成熟。

这本书实际上是一门公开课的讲义的整理与扩充。

讲义的特殊形式,让刘擎能够选出浩繁的西方现代思想中最重要的部分,用高度结构化、通俗易懂并自洽的语言叙述出来。

有趣的是,作者有着理工科的背景,却成长为一名哲学工作者,想必应该也是一位被一些科学无法回答的问题所追索的人吧。

我总被一些问题困扰:人在现代社会愈发原子化,科学一切崇高的意义和价值都被消解后,我们努力的意义是什么?我们人生的意义又是什么?什么是正义,什么是自由,我们又该如何排遣孤独?

看完这本书,我才发现,思考着这些问题,不断追寻答案,不愿意满足于极端、冷漠或愚蠢回答的我们,其实并不孤单。

我从小就信奉科学的力量,小学写了自己的第一篇科幻小说,读过银河奖的大部分获奖作品,高中对三体如痴如醉。

但科学并不能够回答我的那些问题,反而让我更加的迷茫。我不知道什么才是有意义的,难道如同三体给出的回答一般,生存是唯一的意义?

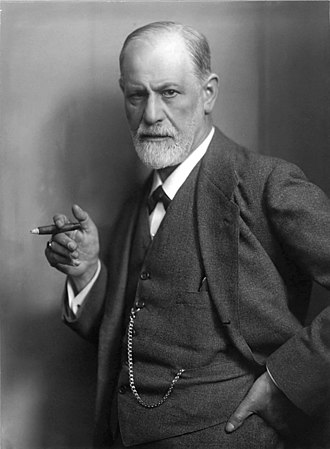

我曾读过弗洛伊德的部分著作,却不认可性欲驱动一切的理论。我也转向过宗教的思想,却无法相信有超越自然的存在。我也看过严肃的心理学,却只习得了人的复杂性。

探索的年月里,零碎的阅读中,我逐渐形成了属于自己的一套简单的价值体系。

但本书所讲述的思想,比我走的更深更远。

本书就从韦伯之问开始。

定义了现代性的韦伯,提出了如下的问题。随着科学的快速发展,理性的伟大胜利为代表的现代性使得一切传统的意义和价值都被祛魅了,人们变成了工具。我们该向何处寻找自己的价值?

全书以哈马贝斯的回答作为结束。哈马贝斯认为,人们为了真正理解彼此而展开的理性的交谈,是韦伯难题的解药。

这种理性的交往,关乎我们的自由、尊严、爱和正义。

读这本书,就像与十几位最智慧的人进行对谈,他们也思考过这些问题,他们曾做出深刻的回答。

这就是这本书最大的价值所在。

读书笔记

人的本身

书的第一部分关于人的本身。

科学杀死了上帝,却没能填补上帝死去后留下的意义真空。

韦伯提出了现代性的概念,并且洞见了现代性带来的不可避免的负面效应—崇高价值的丧失,人的工具化等等。现代化并非是解药,有其固有且深刻的缺点。

尼采走的更远,指出不存在超越一切的意义。我们需要放弃寻找意义的努力,直面彻底的虚无,自己构建意义,才能真正的积极。

弗洛伊德的精神分析学虽然被认为是披着科学外衣的伪科学(无法证伪),但其对欲望的重视,宣称人的行为不只受理性影响,非常重要。欲望从此不再被看作是邪恶的,诸如食欲和性欲能光明正大的表达出来,就是受他的影响。

萨特思想的核心是自由选择和积极行动。他认为人的本质是不定形的虚无,所以我们拥有的是永远可以改变现状的自由。但自由必然是沉重的,因为只有自己能对自己的选择负责。他的思想给我的启发是:激情必然徒劳,人生注定孤独,但我们要看清真相,继续战斗。

读完这一部分,我意识到人最重要的是需要构建属于自我的意义,看清人生必然孤独的真相,努力理解彼此。

政治

本书第二部分进入了政治的领域。

20世纪初,科学飞速发展,人们充满希望。那么为何会发生世界大战,大屠杀等惨烈的灾难呢?

鲍曼在现代性与大屠杀一书中指出,正是现代性内部蕴含的本质因素,才使得大屠杀成为现实。从中可以看出,若是我们不吸取教训,离灭绝人性的屠杀仅一步之遥。

所谓教训,指的是时刻不要忘了面对的人是一个人。

去年的封城,他们把人拉去关一个月,甚至把家本身变成监狱,大部分人认为封控合理并且无比顺从。

最终封控的结束,也得益于共情口号的喊出。我们在乌鲁木齐,我们在大巴车上,我们是无助流产的孕妇,我们是号啕大哭的母亲,他们是我们。

阿伦特对屠杀的洞察则更为深刻,她指出纳粹对犹太人的屠杀没有任何现实的动机,而是纳粹彻底否定了犹太人的生存本身。对于这种超越了以往道德框架的极端的恶,阿伦特指出,这是一种丧失了思考能力所犯下的恶(平庸之恶)。

当遵纪守法会迫使你做恶时,独立做出是非判断相当重要。而这,需要有积极思考,获得独立判断的能力。

过去的疫情三年,不要忽视那些枪口抬高一寸的人,那些呼吁解封的专家,那些睁一只眼闭一只眼的保安,那些互相帮助的陌生人,那些沉默地不赞同的人们,他们是防止社会滑入深渊的力量。

作者提到:在具体的处境中,冒着风险,真诚地去做出自己独立的判断,并为此承担责任,这是现代社会的公民格外艰巨的道德任务。

波普尔对正确性发起了挑战,他认为科学的正确永远是一种不彻底的正确,同样的也不存在一种规律可以决定历史的走向。他的代表作开放社会及其敌人,指出应当对传统进行温和的改良,防止激进的革命,通过不断尝试和纠错实现发展。他实际上反对了三体为代表的作品宣称的,社会可由固定规律预测和控制的想法。

哈耶克提出的最重要的概念为,自发秩序。他反对的是理性的自负,即认为存在彻底扫除无知的,全知全能式的行动方案。

英国哲学家柏林主张价值多元论,提出了两种自由。

价值一元论认为,对于什么是美好生活,有着唯一正确的答案,这种思想相当有诱惑力。但是柏林认为,人是找不到一把尺子去衡量多种不同的价值的。即使如此,价值多元论认为,价值之间有最基本的共通性。

柏林认为自由有两种,消极自由即不受外部的干涉和阻碍的自由,积极自由是能用理性掌控,实现自己目标的自由。 积极自由更容易被滥用,比如宣称为了更伟大目标的强制(疫情封控就是例子)。但消极自由的丧失就是丧失,不能曲解为为了更伟大的自由(封控说成是为了免于疾病的自由)。

马尔库塞指出,比强制更可怕的控制方式,即舒适的不自由。他批判的是消费社会创造出的控制手段,虚假的需求。他还指出,人们厌恶劳动工作,渴望消费享受,是劳动的异化,是陷入了一种单面的奴役。

他思想的洞见性在于,指出人们不再关注自己被压迫的事实,而是关注如何加入体制,获得更多的好处。虽然他呼吁的变革,依赖于还未进体制的边缘人反抗体制,并没有指出改变当前体制后该走哪条路。但是他塑造了之后几十年的,公共领域的批判的声音。

读完这一部分,我意识到了保持独立思考的重要性。

自由主义以及挑战

第三部分,作者讲了自由主义以及挑战。

自由主义倡导个人自由,特别重视保障个人权利。自由、平等、多元是现代世界的基本条件。作者在这一章中举出的七位思想家,代表了西方自由主义发展的最高水平。

罗尔斯提出的无知之幕,认为何为正义应当由没有身份的人(站在无知之幕后,每个人都可能成为最悲惨的弱者)共同推导而出。他得到了两条关键原则:平等的自由、社会经济的不平等分配必须满足公平的机会平等以及满足差异原则。

罗尔斯代表了欧美国家自由光谱的最左侧,代表是北欧的国家,而针锋相对的诺齐克代表了最右侧。

罗尔斯认为我们要对不幸者做出补偿,而诺齐克则认为我们应当最小限度的干预个人的权利,否则会造成新的不公平。

德沃金对平等指出两条原则,平等的尊重,平等的关怀。前者说生活方式没有高下之分,我们要平等的尊重每个人自己选择的生活目标和方式。后者说,我们需要为实现这些生活理想提供平等的资源。

桑德尔指出一个很有趣的观点,个人的建构来源于对自己故事的讲述,而这种讲述与个体所处的社群很有关系。

而原子化的个体概念,来源于高度流动的现代社会,与之相伴的孤独和冷漠也是必然会出现的。作者从而认为,集体主义到个人主义,是古今之变。

泰勒观察到人不能真正而充分的认识自我,对自我的认识更像是盲人摸象,借助权威认识自我又会陷入失去自由的可能。对于这样的矛盾,泰勒认为:人不能放弃对本真(自我感受)的坚持,我们同时还需要借助与他人的对话,以及对话的反思来构建自我。

韦伯提出的现代性固有的问题包括,对共有价值的祛魅,以及多元价值的混战。这必然导致弱肉强食、迫不得已或者井水不犯河水。

伟大的思想家哈马贝斯用“交往理性”回答了这一问题。他定义了什么是理性的交谈,什么是理想的交谈情形。

简单的说,哈马贝斯认为,人们能好好说话,是韦伯问题的解药。

读完这一部分,我意识到我们需要凭借理性的对话,来构建自我的叙事,从而真正的认识自我。

全球化与逆全球化

本书的最后一部分,讨论了后冷战时期全球化与逆全球化的问题。

究竟是制度决定文化,还是文化决定制度。福山和亨廷顿对此抱有针锋相对的意见。

写出历史的终结的福山,认为自由民主制度是最完美的制度,但中国作为其最大的反例,威权制度下依然取得了飞速的进步。

而写出文明的冲突的亨廷顿,认为文明之间的妥协与冲突才是未来。非我族类其心必异,其他文明不必追寻民主自由平等的价值观。他的例子同样是高速发展的中国。

现在,中国走到了曾经苏联的位置,世界又在面临可能性的分野。我们开始建立属于自己的价值体系,但是在彻底批判西方的一切之前,我们至少应该知道我们在批判什么。

Chat: [email protected]