博物馆岛 - 人生有没有别的活法

上午起来等待博物馆开门的时候,与朋友们聊起了是否要脱离体制活着,中国人想进体制到底是为了什么。

归根结底是为了体制赋予的底,工作再差不会消失,人不会陷入失去工作再也找不到了的绝境。那为什么人需要工作,实际上是需要与他人的联结以及来自他人的认可,这是和食物一样重要的存在。

那么,如果一个人能在工作之外找到别的联结与认可,岂不是就不需要工作了?确实如此,包括躺平自媒体,或者书店客栈义工等就是这样活着的。但这就与极权赖以生存的根基相违背了,如果人能在脱离他控制体系之外的地方生存,还怎么称得上极权。

纳粹迫害的人,除了犹太人吉卜赛人等种族划分,或者同性恋等天生的划分以外,还有一个非常重要且常常被忽略的群体,work shy。不参与工作,对纳粹主导社会无贡献,游离于体制之外的人。这些人同样会被送往集中营,或者处决。

看的清楚这一点的聪明人,或者看不清楚但知道官粮就是好的被狠狠整过的人,就会向往体制。而民间组织盛行的南方,对体制的向往会略淡一些。

所以,想要脱离体制,就像想要离开父亲掌握的年轻人,踏上冒险之路的一刻,就得去寻找那份可以立足的应许之地,他人的联结与认可。

起了个大早,但要等到九点才能出发,因为博物馆十点开门。看了小叔游柏林的视频,才发现我昨天错过了一些小景点,bebeplaze的纳粹焚书处。

这是块一米见方的玻璃板,下方是一间空旷的图书室,书架是完全空白的,没有一本书。1933年,新掌权的纳粹在这里集中焚毁了一些被认为是反纳粹的书籍,马克思、弗洛伊德、爱因斯坦、海涅等等书籍被纳粹学生烧毁。玻璃板前方有一块铭牌,上面写着海涅的诗句(19世纪),在那里烧书,最终也会烧人。

这让我想起了那本有名的反乌托邦小说,华氏451,同样是烧书,最后核弹毁灭了文明。纳粹自烧书起,自然也烧毁了德国整整一代人。似乎极权总是喜欢通过烧书这一行为艺术来表达权力凌驾于一切思想之上,秦始皇、老毛、纳粹,也就是俄国人比较尊重文艺,他们直接烧人。

旁边就是现代大学制度的起源,洪堡大学。大学门口的椅子上,被人涂了黄色的 fuck hamas。这是昨晚涂的,昨天来还没有呢。以色列和哈马斯,已经近乎成为了西方社会再一次大撕裂的根源。

今天去老艺术博物馆,馆藏有很多非常漂亮的画作,恰好也是我能欣赏的来的新古典主义。

开篇骑士城堡对中世纪的浪漫想象,以及之后废墟上的巨龙对骑士精神的微妙讽刺。隔着远山眺望山峦城堡的壮丽,让人想起指环王中的埃尔隆德。这些油画确实太美了,就像最美的风景展现于人前。我想起了巫师三对中世纪的浪漫风景与血腥残酷的现实的描述,这款游戏不愧是国宝级的作品。

看到了展示弗里德里希的画室的油画,简洁空旷,展示了画家个人认为画家不因只展现所见之物,而因展现内心所见之物。

画家通过作画,叙事抒情,通过巧妙引导视觉焦点,或是颜色与构图,就可以讲一个动人的故事。不管是中世纪的骑士与城堡,还是美丽的少女,让人深深陶醉。

三楼的中心展厅是弗雷德里希的画作,他是德国浪漫主义画派的代表画家之一。那副雾海上的旅人,就是触动我来德国的契机,展现了面对不可知,人类意志的力量。而这幅海边修士,则是面对未知与不可知,展现人孤独的宏伟,和渺小的无助。这幅画更符合我现在的心境,不管沉思多久,面对巨大的未知与残酷,始终是渺小孤独无助的。

这让我想起了两次去海边的经历,一次是第一次出国,在韩国釜山的海边见到了迷雾中的大海。深蓝接近黑色的大海深处,探出几座高高的吊车臂,景色宛若小小梦魇的场景。另一次则是在分界洲岛的海边玻璃房,第一次见到了月光笼罩下黑色的大海。仅有浪涛的边缘闪出白光,可以看到大海在夜晚仍然没有停息。

这幅海边修士,正是我现在心情的写照。旁边是一副与之配对的画作,像树林中的修道院。

人类群体面对死亡与信仰的崩塌,依然在坚持寻找些什么。在衰败中寻找超越,在荒废中寻找光明,信仰微弱的烛火象征着群体的希望。我太喜欢弗雷德里希的作品了,探索人与自然,思考思想的边界。

欧洲人的艺术资源实在是丰盛,难以想象从小看到这样的画作的人,会过上怎么样的生活。我第一次接触欧洲的画作,是高中时买的几何原本,边角上有很多拉斐尔的作品,还有一些有趣的小故事。

我小时候看的绘本,印象最深的就是小学一年级人手一册的宣传连环画,那都是共产主义风格的政治宣传画本,可笑至极。

我第一次能够感到画面美感的,反而是从古诗开始,还有语文课本里优秀的插画。现在的语文书就不用多说了,早就失去了最后的风格。小西曾发出言论,中国所有的文科硕士都不值得去念。我想这就是政治挂帅的代价,寸草不生。

我

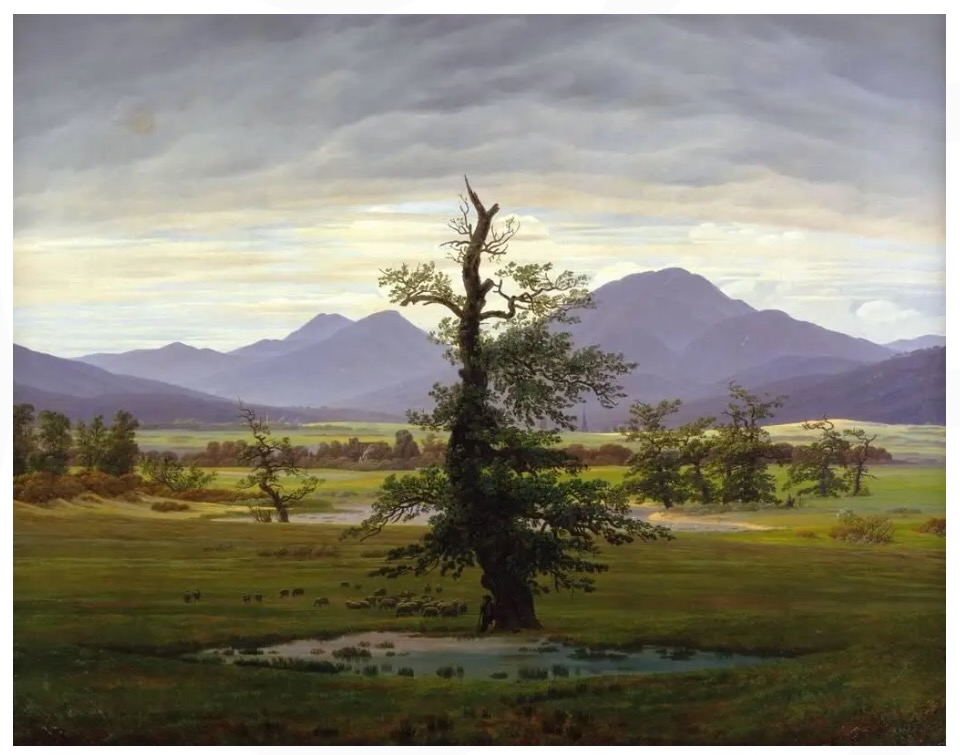

孤独的树,这幅是德国的民族精神。象征自由与统一的树梢已经枯死,但整颗树依然顽强生存。我想起了我们的树先生,同样是一颗早已枯死的树,生长在干涸开裂的黄土之上,生长在血色天空之下。我们更像是隔壁房间里那副描绘沼泽末日的画作,那般血红、人迹罕至、充满了瘴气与毒舌。土地上虽然伫立着文明的遗迹,却早已人迹罕至。

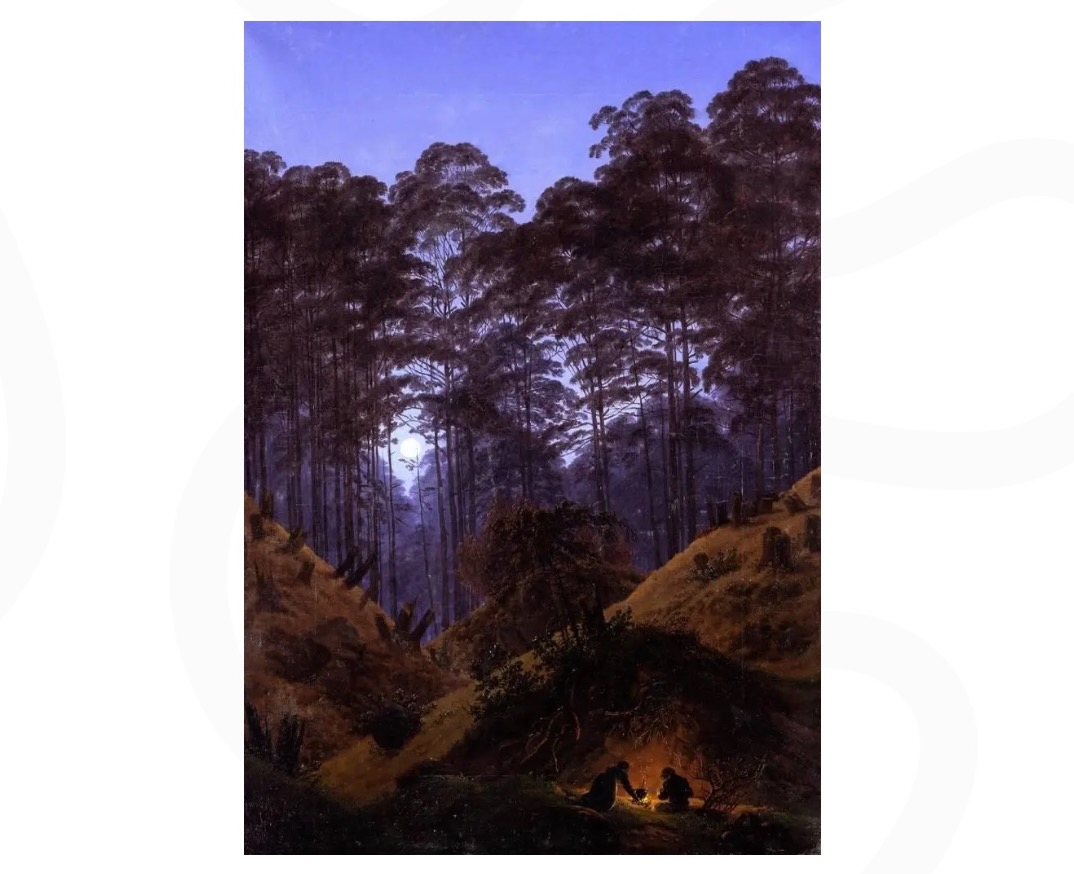

月夜森林深处,光看在线图片无法感受那皎洁的满月透过亘古存在的无情的黑森林,给劳苦中的人带来的类似宗教的慰藉。右下角洞穴中正在烹煮食物的夫妻,温暖的篝火,周围已砍伐的树桩,代表着人类永无止境的劳作日常。在劳作之余,我们需要某种神圣性带来的触动。这个苟活因为让我想起了刚走出神庙时的林克,面对广袤又处处可达的世界,近旁老人的篝火成为了某个支点。人如何去面对似乎无尽的可能性,与艰难的世界。

海边的月升也是一副充满宗教意味的画作,海边礁石上坐着的三人眺望着大海深处。随着月亮升起,如同救赎的我暖黄色光芒照亮了半边天空,还有两艘大船带来了希望与救赎。

友人问汉民族的精神是什么,我想活着两个字已经足够总结了。因为死亡之后什么都没有,所以除了活着别无追求。渴望家族血脉的延续来对抗必将到来的死亡,渴望跪付在权力脚下来获得免遭迫害的希望,对旁人如最残暴的仇敌,对智慧嗤之以鼻说又不能拿来吃。

也不知道我这么大的厌恶到底是哪来的,搞不好我和那个大象公会饿死女孩一样,将生活的苦难投注于大共同体之上。就像我天天骂老登一样。不过也是因为和老登两三个礼拜没打电话了,打一下应该就不会有这种问题了。

在国内,我记得自己只逛过两次美术展,一次是成都美术馆的现代画作,确实看不太懂。另一次则是那位非常擅长画大海的我作家的作品,我感慨于他笔下的大海之美,也种下了我想亲自去看油画的种子。

看完三楼后打算去看二楼著名的死之岛,也是我从小西那里知道的一副欧洲画作,最好的一副展现死亡的作品,可惜最终没能找到。

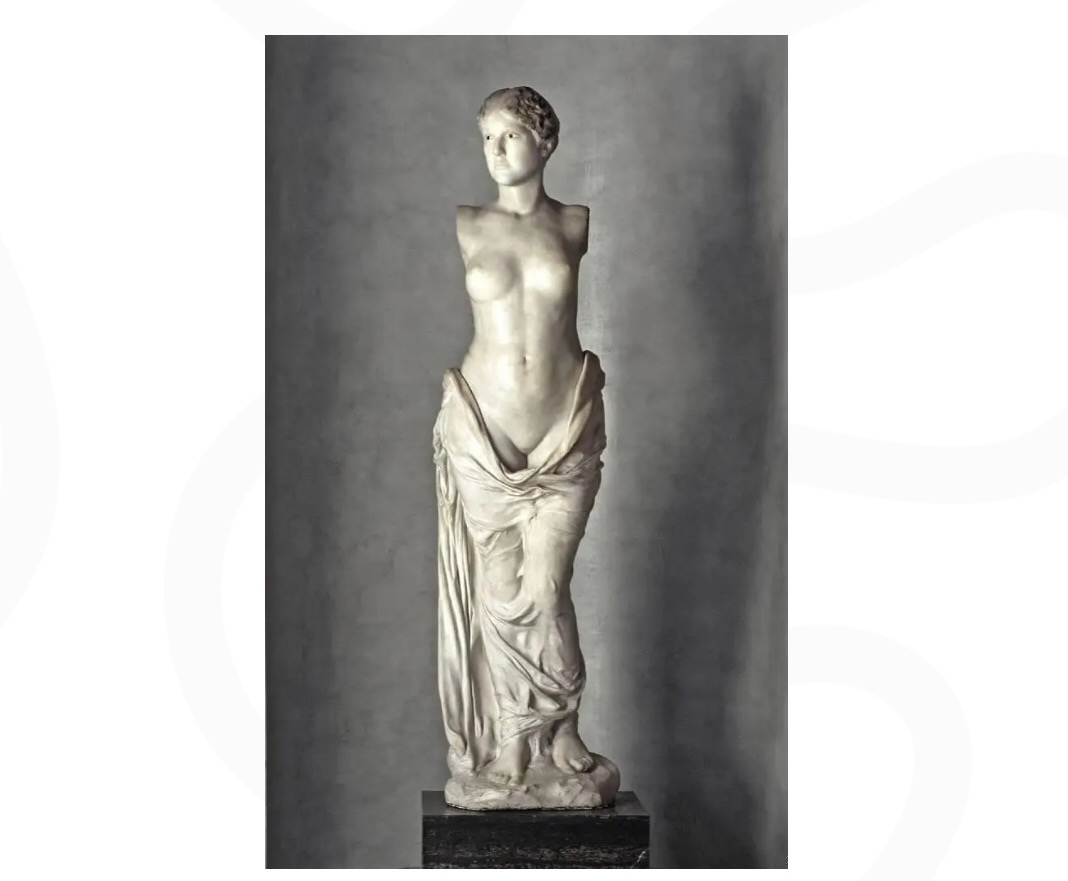

二楼楼梯间的雕塑是雅典的海洋女神,刻画的非常美丽。衣袍仿佛被海水浸湿一般紧贴皮肤,塑造出极其流畅写实的美感。双臂是故意残缺的。走廊里有更多的雕塑,大理石能雕出的衣服的褶皱,以及身体曲线的流畅,令人叹为观止。

虽然友人对我这种捧一踩一的行为很不爽,说我为啥每次夸西方文明都要踩中国文明,难道我们这里没有任何可取之处吗?但我感觉对大卫雕像都要打码的地方,讨论艺术确实非常艰难。这个地方至今没法分清色情与艺术的差别,色情作为宣传工具也被紧紧握在极权手中。

走遍二楼,也未曾找到那副死之岛,似乎是换到巴黎去展览了。见到了莫奈的印象派画作,明亮而跃动的颜色,轻快动感的笔触,确实有着法国人的浪漫气息。虽然莫奈经济拮据,但也未改变心中对美的追求。

本来对看一楼的雕塑没抱太大的兴致,没想到开篇看到的姐妹俩就深深惊艳了我。作为新古典主义的杰出之作,两位皇家公主,未来的往后的青春与美貌被留存下来。我果然还是喜欢古典主义。当裸露的形体纯真无暇,赋予至高无上的美感,就能带领我们超越尘世的诱惑。文艺复兴对人身体的探索,继承了希腊和罗马,同时又有着自身的进步一面。

一楼的特展,展示了由于纳粹德国的上台而被撤展甚至是摧毁的画作,展现了政治对于艺术的影响。

门泽尔的阳台房间是他展出的作品中少数没有描述普鲁士皇室的一副,看起来非常清新透亮的画面,没想到听了讲解词,还有非常多的讲究。

前文说到骑士时代的落幕,代表就是小说堂吉诃德。一楼就见到了堂吉诃德与他的仆人桑丘,人们多以嘲讽的笔触绘制,但这位画家却将堂吉诃德绘制的宛若一位英雄。理想主义与现实主义的相互制衡,是艺术的永恒主题。

最后逛完出来,确实没能找到那副死之岛。只能在手机上听相关的讲解了。

看完画展后,跑到旁边来看埃及展览。古埃及作为人类真正最古老的文明,距今七千多年,充满了未知的魅力。尤其是他们的精美的象形文字(真和图画一样),以及残留至今的宏伟金字塔,都令人着迷不已。

我小时候第一次看的美国大片就是木乃伊,对那本亡灵之书,还有美国式的冒险主义非常向往。当然,还有小时候看的一本哆啦A梦,讲得便是在埃及的冒险,其中地球和火星间的小行星带是被埃及文明炸碎的星球这一设定,让我记到了现在。

如今看到实物,才发现他们的象形文字刻画的极其细腻,部分字也有巴掌大小,连小鸟的羽毛都会刻出来。柏林作为最早研究埃及的世界中心,自然也收藏了相当多宝贵的埃及资料。

我在0楼看到了木乃伊电影中的那四个存放内脏的瓶子,还有人型馆。静静坐在棺椁和内脏旁边,仿佛身处金字塔的地下。埃及文明最重要的部分就是神祇崇拜与对于死后世界的计划。他们的墓葬指引着亡者通过死亡之路的考验,甚至还准备了死后的仆人。

埃及文明之所以重要,因为他有着将近三千多年未曾被别的文明干预的历史。成为研究人类文明发展史的重要例子。中国的政治宣传一直让我认为华夏文明是人类最悠久的文明,但古埃及文明兴起于7000年前,被波斯文明于3000年前毁灭。这个时候才开始我们华夏真正有证据的历史。

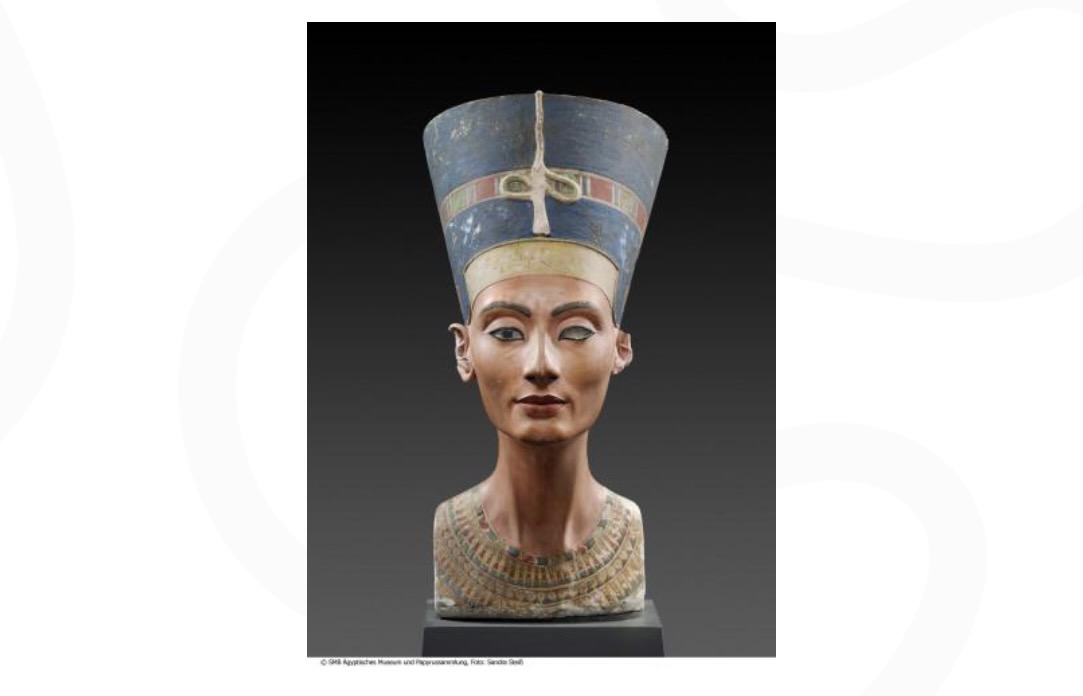

柏林新博物馆的镇馆之宝,王后娜芙蒂蒂的半身像,难以想象这是三千年前的作品,人物极其精美,肌肉线条刻画相当准确。当年普鲁士科考队在尼罗河谷发现她时,直截了当的说道任何复制品都无法再现她的美貌。那个时候华夏文明还在商到周朝的过渡阶段,几乎没有任何雕塑作品保留下来。

看完了一天的博物馆,我最大的感受就是欧洲人的人文积累太丰富了,这么多瑰宝创造并保存了下来。之后就越发好奇是怎么搞了两次世界大战把自己打烂的,也理解了茨维格在昨日的世界中的质问。

不过想来也是合理,社会阶层的撕裂,底层青年的不安与躁动。随着科技发展,物资极大充裕并未带来人们生活质量的提升,反而塑造了新的现代赤贫人群,甚至是工业奴隶。人们渴望甚至呼唤一场战争,宣泄暴力,而现代战争又彻底革新了传统战争那种破坏性不大波及范围不广的模式。两次世界大战一直持续,直到核武器的出现才真正结束了人们用发明的新武器彼此毁灭的过程。真像宫崎骏老爷子的风之谷。

归根结底得有自由,自由才能带来真正的艺术。看完展览后,又在群上与友人争论起来,讨论东方艺术与西方艺术的差别。朋友将东西方艺术作为含蓄与直接两种不同道路的比较,而我认为东方的艺术更像陷入某种初等的循环中无法走出的存在。

就光画作来说,我们这边连看起来像都做不到(后期吸取了西洋技法后的工笔画就融合了东西方的技术,不再让人觉得别扭),能否谈得上更进一步的抽象和提炼?西方的艺术到底和东方的艺术是并列的,还是东方艺术就和东方医学(中医)一样只是一个陷入在非常早期的阶段,在低层次上来回打转再也出不去的存在。

就和东方的科技谈不上是什么真正的有潜力和可以发展的科学一样,东方的艺术会不会也说不上是什么艺术?不然为什么引以为傲的古诗,到了现代本应该进一步发展,反而现代诗歌没什么看头?就连选入语文课本里的那几首现代诗,也只是政治宣传的杰作?贾浅浅的诗作更是彻底将中国诗坛打了个粉碎。

东方搞不好只有在统治艺术上遥遥领先,把君主论吊起来打。可惜越统治越菜,直到被外族彻底统治,最后连思想都得拜几个大胡子老外作为先师。虽然论统治术,我们将其改造到适合中国国情后,早就超越了他们。

从我的专业领域,数学来看。他们宣传的中国古代数学,那是远远比不上希腊和阿拉伯,更不必说西方脱胎于天文学的近代数学了,中国传统数学只能称得上是一些不成体系的算术技巧。可现在言之就得说东方数学并驾齐驱,有些东西遥遥领先,讲任何概念都得去中国传统典籍中找找。

这和抖音上的永乐大典有什么区别?

我们甚至远远比不上同样是脱胎于东亚文化圈的日本,他们愿意像中国学习,就连京都都建得和长安一样,现在还保留着非常多的华夏文明残留。近代意识到西方的先进后,直截了当的全盘西化,进行了包括政治制度和国民思想的西化大改造。他们从未批判过崇洋媚外,也不搞中学为体西学为用这套扯淡的说辞,要学就虚心求教好好学习。

华夏文明从未比别人低人一等,我们也能延续三千多年甚至五千年,可为什么到最后我们依然没能走出那残酷的治乱循环,为什么老是在初等的阶段不断打转,宛如被智子锁死了科技的人类?我想,极致的自卑与盲目的傲慢是某个方面的原因吧。

Chat: [email protected]