莫奈美术馆 - 时代的洪流

看了好多个博物馆,连续开喷了好几天,也想消停一下。今天是在柏林的最后一天,小红书上热门的打卡地也没去几个,虽然那都是一天就能走完的行程。我打算去看看莫奈的睡莲系列,我一直很喜欢这位光影的大师。

上午刷新闻,看到了民办高中大批量的裁员,有室友的朋友也被开除了。这些年,很多朋友同学所处的行业逐渐凋零,工作也如昨日黄花。运气好的人还在攒钱背杠杆,突然一下没了收入,也就有一些喘息的空间。运气不好的,背上了上百万的贷款再加一两个孩子,那真是用命去换钱。这个社会似乎在狠狠整那些怀揣希望的有志青年,反而在奖励躺平摆烂。

这样不然不会持久,人终究要寻求意义,那解法是什么呢?我刷到的另外一个人民日报的新闻就给出了答案,全国各大头部高校军训,搞夜间行军20公里。军训时,这些学生的生存条件自不必多说,还给他们上这么大的强度,思想控制与改造的力度叹为观止。

一位朋友补充,89年后有些高校要搞一年的军训。查阅资料后发现,是北大与复旦,89年开始到92年(南巡)为止,这样高强度的军训也可作为社会转向风向标。

那被训的那些人呢?苦难就白受了吗?时代洪流之下,个体能够挣扎的空间还有多少。我们还没有深刻意识到到底哪些岗位或者挣钱的机会是依赖于黄金年代,会在未来很快消失。哪些岗位又会保留甚至壮大,如果看不清楚的话,那要提升什么样的能力抓住什么样的机会?

我去年参加硕士答辩的时候,老师们问了一下再做的六个硕士毕业生找的什么工作。其中只有一个找的是国企,还有一个在考公务员,剩下的都是找的没有编制的代课老师。就算脱下孔乙己的长衫,也得有地方工作才行,不然长衫只能拿来上吊了。

现在中国的的失业率已经很高,社会之所以还未见大规模动荡的迹象,纯粹是因为父母一代人的高储蓄,以及改革开放经济腾飞时带来的大量资产能够给年轻一代托底。至于父母没法托底的年轻人,正在如雪片般陨落。成都绿道上自杀的外卖员,死前留下了一张纸条:“别害怕,我是自杀。我真骑不动了,本来想找人少、树不错、风景又好的地方,真走不动了。”想起了疫情期间,孩子跪向母亲,双双上吊自杀,还有相约自杀的年轻人们(后来又归咎于境外势力)。

有没有好转的迹象呢?哪些人的生活好起来了呢?身边还有谁一直在大国崛起,敢于背负上百万的房贷呢?放假不是在19年崩塌的,20-21年依然有人不断喊着上车。我认为,是那些社会的寒意还未传达过来的人。终将降临在每个人的头上。

上午闲着无聊时,在那里听安争鸣埃及文明和苏美尔文明的历史。我记得第一次震撼,是在韩国的历史博物馆看到人类历史纪年表,原来苏美尔人和埃及人从公元前五千年左右就建立了文化,形成文字从而称的上文明在公元前三千年。过了两千年之后,华夏文明才诞生(二里坡与商朝)。那我们引以为豪的五千年历史是怎么来的?是在民族自豪感的加持下杜撰出来,牵强附会的(对标苏美尔文明)。

历史是一门建立在实证与逻辑上的学科,从小喜欢到处看书的我,之所以读不下去历史书,我想可能也是因为我看不惯三皇五帝的神话色彩吧,要这么算,咋不把盘古开天女娲造人算进来。又比如为何商朝建立后就抵抗游牧民族,那些民族有没有文明,茹毛饮血的野兽又为何是我们生死存亡的大敌?可惜实证与逻辑在我们这里根本不管用,我又现查了文明纪年表,中国科学院搞出来的要么把夏算进去,要么直接不提苏美尔与埃及。

于是,人们自然就信奉了西方伪史论。假的,全是假的,那些遗迹都是后来人修的。华夏文明源远流长,从古至今都是第一。

早晨出发的时候,路过了一段非常荒芜的街道,路边堆满了流浪汉的杂物,地砖缝都长了草。谷歌地图让我绕个大远路走一个小时,apple 地图的步行导航让我走10分钟。最后靠着路边大大S的标记牌,我总算是找到了这个看起来像是废弃了的车站。

DB(德国铁路局)至少在十五年前还是准时高效的代名词,但随着线路的老化以及人力成本的飙升,火车晚点改道甩站停运已经是常态,以至于app都开发了实时查询火车状态立刻通知的功能。难以想像没有移动互联网的时代,要靠耳朵听广播嘴皮子问路眼睛看告示栏,靠火车出行得有多艰难。

现在出行变得容易了很多,移动互联科技依然在深刻的改变这个世界,程序员至少还能再吃香很多年,前提是可以利用以及超越ai的程序员,或者说工程师。与人对接,了解需求,选择架构快速实现。源源不断的需求可以被发现,自然有着很强的增长能力。

大语言模型真正的威力在于语言,同声传译已经被谷歌和apple成功开发了出来,接下来就是打磨。人类的巴别塔似乎又将建立,下一步依然是更深刻的变革。然而,在极力压制自由的土地之上,大语言模型终究是无法发展的。Manus 退出中国也是看到了这一点,唯有自由才能带来变革。

今天博物馆免费,感觉一趟火车上的人搞不好都是去 Barberini museum 的。博物馆的储物柜都满了,相比于前几天去的博物馆,这里的人非常多。

鲁西韦恩的雪,将冬日初晴的乡村积雪描绘的非常美丽。晴天阴影下雪的淡蓝色调,以及通过颜色反应的雪的不同质感非常准确。晴天天空带有的紫色也被准确捕捉。画家此时家庭因为鲁法战争而破产,他的画作也未得到市场的赏识,所以雪景表现了他的孤独与对世界的思考。

看到的第一幅莫奈的画作,是贝尼库尔的浮冰。颜料管的出现,让在户外写生变成了可能,而画作的画幅也变的更小,不像宗教画作与肖像画一般宏伟。塞纳河上的坚硬的浮冰,河水的清亮柔和,冬日温暖的天空将河边的树桠倒影在河中,换了颜色。

莫奈晚期的雪景,即使使用了透视技法,也将坚硬的线条进行了柔和。黄土地上被扫到路两旁的积雪,几乎融化于道路尽头阳光的身影,捕捉了属于冬日暖阳的柔和。

吉维尼的滑冰者,就展现了印象派成熟时期的特点。线条与颜色不只是为了展现真实的世界,而是为了展现画家的眼中的观察,以及瞬时间的情绪。顺着线条的流淌,以及色彩的晕染,男士滑冰者的速度以及女士的优雅便跃然纸上。

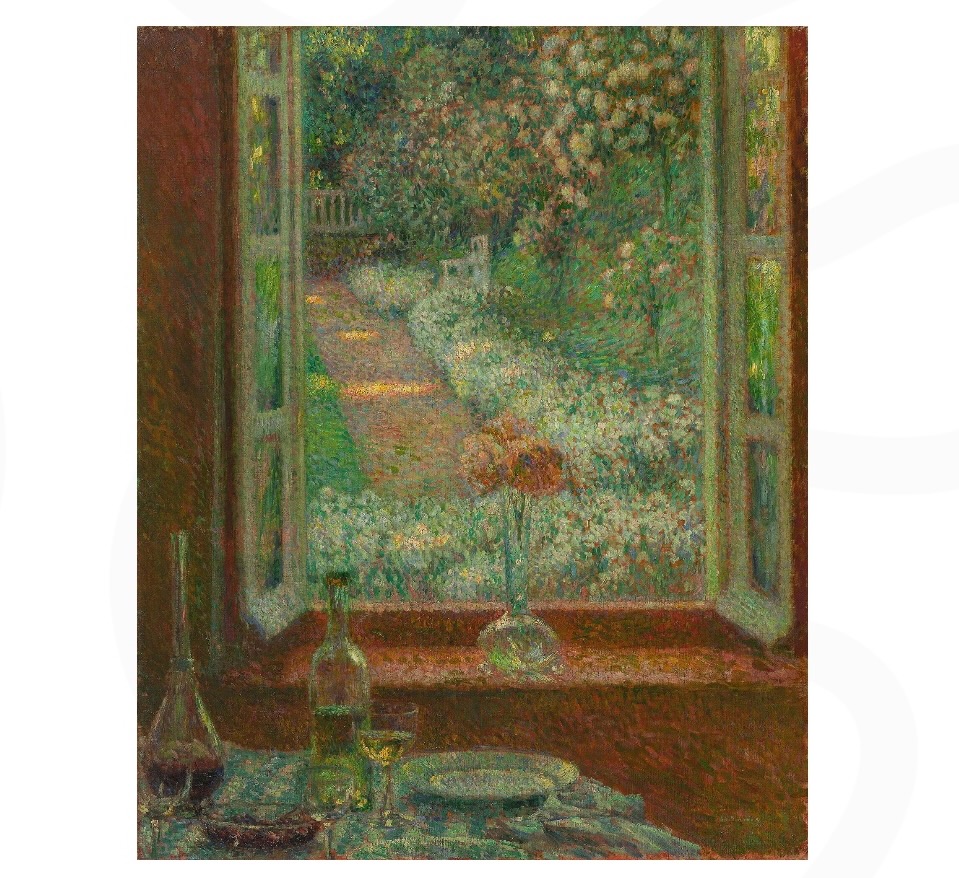

窗边的康乃馨是我一眼就喜欢上的作品,画家 Le Sidaner 买下了一座老宅,师承学院派的他,却转向了印象派的技法。这幅画不仅像是严谨学院派作品添上了印象派模糊的滤镜,而是可以从作家笔触和色彩中感受到这座精心打造的花园的静与美。玻璃瓶准确反射与折射着光线,构图也有着严谨的透视关系,画面却透出一种仿佛将人融化入法国乡间别墅的温暖。从追求画得像,到追求传达情绪与意境,西方的印象派走的更远。有趣的是,在博物馆精心设计的光照下,石阶路被阳光照亮的部分边缘也闪现出晶莹的微光。

一路从希腊罗马的雕塑,13世纪的宗教画,文艺复兴,看到19世纪末的印象派,西方的艺术真是太动人了。

莫奈的这幅白杨树下,画中是他的两个孩子(女孩是他朋友的妻子Alice的孩子,后来被丈夫抛弃的Alice成为了莫奈的妻子)。人物被温柔的包裹在美丽的花朵中,白杨树叶的颜色从近处的浅绿与远处的深绿,天空的渐变也很动人。站在画作前,似乎能感到阳光照出,花朵的芬芳。女孩纤细柔顺的身形被放置于前景焦点,非常美丽。

Renoir 的森林小径相当富有视觉冲击力,阳光透过层叠的植物叶片投在小路上,形成一块块几近圆形的光斑。小径深处的行人,头上黄色的帽子和深蓝的裤子才能让人辨认出来。阳光的路径,以及在每朵叶片周围的反射,以及叶片茂密与稀疏之处细微的颜色差别被刻画出来,印证了这个画室介绍语,一种新的现实主义,each brushstrokes a piece of information.

看完了印象派对法国田野的刻画,旁边一件画室放着几副对水的描绘画作。我一眼就被莫奈画的赞丹港的日落所吸引。水,天空,阳光在水中的倒影跃动与溶解,让我想到了在曼谷河畔看到的日落。另外一副是莫奈画的港口的夜晚,特色灯光在水面的波动中被拉长打碎,天空被灯光照亮了部分,真是美丽的港口之夜。在这里,莫奈也创造了那副现代艺术的开端,日出。Boudin的港口日落可以看作是印象派的先驱,从中能看到艺术风格逐渐的流动与改变。

一楼是 Pissarro 的特展,可以看到他各个时期的画作。这位画家着眼于普通人而非贵族,经常能看到他对平凡少女的刻画,甚至是正在劳动的女人。印象派对人物的刻画同样是带有强烈的风格,光阴在人物曲线上的流动被精准捕捉。

这位画家并非出身于贵族世家,他的妻子需要劳作,直到他的画可以卖出钱来。所以他的庭院绘画作品,就和别的印象派画家不同,不着眼于奢侈的生活与享受的活动,而更像是普通劳动人民的庭院,背景中常有他正在劳作的妻子Julia。观看他的作品,就没有别的大师一般对情绪的直接唤起和浪漫的享受,而是更多了一份生活的重量,以及生活重量之下依然在顽强显露的生活之美。

画家特殊的点彩技法,让他的一些作品脱离了印象派对眼中晃动的现实光影的刻画,而是倾向于对技术的运用。点彩不再调色,而是直接讲颜色点于纸上,在远距离观看时呈现更加明亮的色彩,有点像是油墨打印机的技术。

这位画家晚期对巴黎街景的刻画又回归了自由的印象派技法,一副描绘雨中大桥的作品,层次丰富的云层,下雨后打湿的石头街道,雨中举伞的人们,透亮而波动的水面,非常漂亮。

观看莫奈的印象派画作时,想到摄影的技术核心就是做减法,而印象派虽然是出去写生捕捉光阴,都也并非是对大自然的忠实描述,而是对某种重要的感觉的捕捉与再现。

最后看的一副画作是古斯塔夫的散步的情侣,久久震撼于其对光影与动感的展现。我的震撼,同样也是第七次印象派画展中整个世界的震撼。

看完了整场展览,我最大的感受就是,有限的生命一定要多用来看大师的杰作,而只有自由才能成就真正的大师。我也理解了为何中国的艺术总是走不出国门,真不是老外打压我们,除了少数灵光乍现然后永远消失的杰作(多创作于短暂的自由时期)外,乏善可陈。意识到差距,才能知道还有多远的路要走。满足于现状,那就沉醉于大国美梦中,不用再走出来了。

也许我也该走出来了,与其花时间去思考我们到底还有多少差距要弥补,不如直接放下这个念头。反正不会再有我的后代生活在这里,我又何必在意这片土地的未来呢。昨天与朋友聊起来,了解现代与未来中国政治只需要读两本书就够了。我想我也该花时间真正去享受难得的自由空间,完全不同的文明形态,一草一木,一砖一瓦,一句言语一张面孔,全然不同的世界。追寻在别处的生活。

午饭在一家意大利餐馆吃,餐馆依河而建,河中有只白天鹅。阳光照耀下,一家人坐在河边在喂食(估计是违法的)。背景是座公园,草地深深浅浅的绿,阳光透过树叶闪动,室外明亮的光将一切晕染上波动的色泽,正像是我刚看过的印象派画作。季节、时间、天气,都会改变同一地点的景观。

下午早早回来柏林火车站坐着,担心德铁晚点错过火车,这边有不少人也都在这边坐着。观察到了这边背包客的行头、大部分是背上一个大包连带胸前一个小包,这对于前往一些不允许背包进入的地方还是蛮方便的。

柏林之行结束,希望自己能有一天活在自由的土地之上。坐在麦当劳打发时间时,听到Anthony将为什么战斗美少女是一种白瘦幼审美,这种审美又是怎么来的。一个成熟且充满战斗力的人,必然有着复杂的过往甚至创伤,身上必然也承载着痛苦,行为不可预测。但一个拥有超能力的美少女,则是可控安全的欲望投射对象。

Anthony一向将复杂性作为成熟的表现,认为一个人应当欣赏并追求复杂与痛苦。而我们的文化(日本有时候也是)却将单纯、可爱、赤诚等单线条当作理想,复杂甚至成了负面词汇。这种对单纯幼态确定性的向往,贯穿了文化的表里,追求编制渴望单纯,甚至理想的社会都是一种思维简单的田园牧歌,理想的生活是朝九晚五一日三餐老婆孩子热炕头。

Anthony对走出幼态审美提供了一条路径,创造,不管是同人画师还是写小说。反思自己,我在这里写的文字是否算是某种创作,如果没有面向读者,写下的文字与自我的呢喃是否有所区别?这也就能看出剥夺创作自由的很辣之处,面向自我的创作,没有经过与读者的交流与碰撞,那意义其实有限。

回到今天的主题,如果一位画家根本不在乎有没有人看他的作品,甚至画完一副就丢到地下室去,他的创作能否进步呢?更进一步讲,什么是进步?美到底有没有统一的标准?比如有人就是觉得中世纪的儿童简笔画比古希腊的雕塑绘画要好看,共产极权的审美比文艺复兴的好看,中国水墨山水比西方风景画好看,行不行?

我想,正如文明有进步与倒退的方向,美同样也有,更进一步说这两个问题本质上是统一的。人始终觉得健康的人体是美的,符合数学规律的音乐是美的,这是内心深处的涌现。但美学又是复杂的,有时人得挑战自己主观粗浅的感受来追求更深刻的美,比如现代的艺术,或者复杂的数学公式。所以美实际上在不断扩展自己的边界。

同样的,文明也有方向,是朝着更加自由而多元的方向前进的,这是首先是一种信仰,其次是一种可以论述和辩论的信仰(而非不信就弄死)。比如我可以在德国大声骂总理,同性恋者🏳️🌈可以在德国光明正大秀恩爱,但在极权环境下不行。

同样,如果一个地方不允许赞美西方美术不允许批判东方国画,那东方国画就是比不上西方美术。批评不自由,赞美无意义,这是人类付出很多才学来的真理。

思想上的解毒还需很久,但时间还长,慢慢来。

Chat: [email protected]